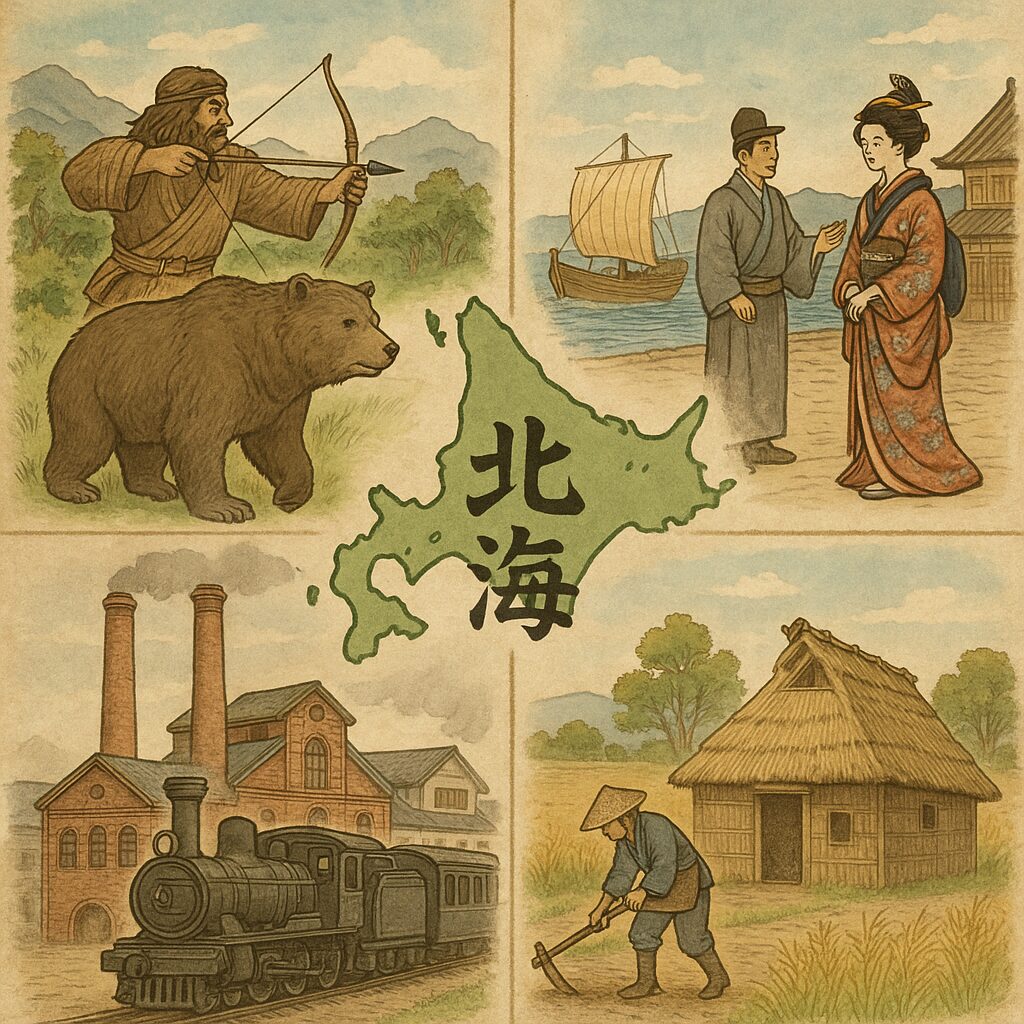

札幌市手稲区の歴史 ~開拓期から現代まで~

開拓初期(19世紀中頃~明治時代前期)

- 1857年(安政4年): 箱館奉行の命により小樽・銭函から星置・軽川(現手稲本町)を経て札幌に至る陸路が開削されましたja.wikipedia.org。この「札幌越道路」により、小樽港から札幌本府への物資輸送ルートが整備され、軽川(手稲本町)やサンタロペツ(現手稲区富丘付近)が中継拠点として発展し始めますcity.sapporo.jp。これに伴い各地から人々が集まり、湿地だった手稲山麓にも徐々に集落が形成されました。

- 1872年(明治5年): 仙台白石藩士ら一行が入植したとの伝承もある頃、手稲村が正式に開村しますja.wikipedia.org(発寒村〈現札幌市西区〉から上手稲・下手稲の2村に分村)。入植初期には屯田兵のような軍人移民も北海道各地で活躍しましたが、手稲では主に本州出身の農民・元武士らが開拓に従事しましたcity.sapporo.jp。例えば山口県出身者が手稲山口に、広島県出身者が星置に入植し、農耕地の開墾を進めていますcity.sapporo.jp。

- 1874年(明治7年): 手稲村が上手稲村(かみていね)と下手稲村(しもていね)に分割されますja.wikipedia.org。

- 1877年(明治10年): 上手稲に戸長役場(地方行政の出張所)が設置され、上手稲・下手稲に加え、近隣の琴似村・発寒村(1879年からは山口村も)が管轄されましたja.wikipedia.org。

- 1880年(明治13年): 官営幌内鉄道(手宮~札幌間)が開業しja.wikipedia.org、現在のJR函館本線にあたる鉄道が手稲地域を通じました。軽川(手稲本町)に簡易停車場として鉄道駅が設置され(のちの「軽川駅」)ja.wikipedia.org、1884年には一般駅に昇格しますja.wikipedia.orgja.wikipedia.org。鉄道開通により手稲は交通の要衝としての役割を強めました。

- 1882年(明治15年): 手稲村が上手稲・下手稲・山口の3大字(行政区画)に再編され、いわゆる「手稲村三村時代」が始まりますja.wikipedia.org。同年には大規模な**蝗害(バッタの大発生)**が起こり農作物に被害が出ていますja.wikipedia.org。

- 1885年(明治18年): 後志国からの入植者により山口神社が創建されましたja.wikipedia.org。

- 1895年(明治28年): 旧加賀藩主・前田利嗣侯が、現在の前田地区に大規模酪農場「前田農場」を開設しました(正式発足は1896年)city.sapporo.jpcity.sapporo.jp。前田農場は北海道農業史に特筆される存在で、海外からエアシャー種乳牛を導入するなど先進的酪農を推進し、品質の高い牛乳やバター(梅花印バター)を生産していますcity.sapporo.jp。この農場の成功により手稲地区では酪農が定着し、不毛の荒野だった前田や新発寒も次第に牧草地や農場へと姿を変えていきましたcity.sapporo.jp。

- 1902年(明治35年): 上手稲・下手稲・山口の3村が合併し、**手稲村(二級町村制)**が発足しますja.wikipedia.org。これにより現在の手稲区の原型となる自治体が誕生しました。

- 明治後期: 手稲山中腹で金鉱脈が発見され、のちに手稲鉱山として開発が進みますcity.sapporo.jp。一方、明治末~大正期にかけて現在の新川沿いで縄文土器片が発見され、大正・昭和初期には完全な土器も出土しましたcity.sapporo.jp。調査の結果、約4,000年前にはこの地に先住民族が暮らしていたことが判明し、遺跡は「手稲遺跡」と名付けられましたcity.sapporo.jp。これは手稲地域における先史時代の人類活動を示す重要な発見です。

大正~昭和戦前期(1910年代~1940年代前半)

- 1922年(大正11年): 軽川駅から石狩湾岸の花畔(ばんなぐろ)方面へ通じる軽便鉄道「軽石軌道」が開業しました(1940年廃止)ja.wikipedia.org。当時は泥炭や軽石の運搬などを目的とした地方鉄道で、地域の産業を支えました。

- 1935年(昭和10年): 三菱鉱業(現・三菱マテリアル)が手稲鉱山を買収し、本格的な採鉱を開始しますja.wikipedia.org。手稲鉱山では金を含む鉱石が産出され、昭和初期には選鉱場が「東洋一」と称される規模にまで拡大し、坑夫や家族で大いに賑わいましたcity.sapporo.jp。鉱山産業は戦前期の手稲における主要産業の一つとなりました(※手稲鉱山は戦後の1971年に閉山)。

- 1942年(昭和17年): 手稲村で大字制が廃止され、行政区画が細分化されて**12字(じ)**に再編されますja.wikipedia.org(例:前田・稲穂・手稲本町〈軽川〉・富丘・星置など)。またこの頃、隣接する琴似村との境界変更も実施されていますja.wikipedia.org。

- 第二次世界大戦中(1940年代): 手稲の日本石油精製所(手稲駅裏手に1912年設立)が軍需のため稼働していましたがja.wikipedia.org、1945年7月の北海道空襲(アメリカ軍の空爆)により施設が大破し操業停止に追い込まれましたja.wikipedia.org。手稲地域もこの空襲を受け民間にも被害が出ていますja.wikipedia.org。戦後まもなく精製所は再開するものの、1950年には製油を停止し原油タンク基地としての機能だけが残され、1960年に完全閉鎖されましたja.wikipedia.org。

- 1945年(昭和20年): 終戦直後、疎開や復員で一時減少した人口も復興と共に回復しはじめます(1940年の手稲村人口11,944人に対し、戦後1947年には10,944人ja.wikipedia.org)。地域では開拓百年記念や文化振興の動きも起こり、1949年には第1回「手稲文化祭」が開催されましたja.wikipedia.org。これは住民主体の文化イベントで、戦後復興期の地域の連帯と文化的活力を示すものとなりました。

戦後復興~札幌市編入(昭和20年代~40年代後半)

- 1951年(昭和26年): 手稲村は開村80周年を機に町制施行し「手稲町」となりましたja.wikipedia.org。当時の人口は約1万人弱でしたがja.wikipedia.org、戦後の復興とともに町としての基盤整備が進みます。

- 1955年頃: 札幌市への編入合併案が取り沙汰され始め、手稲町内でも検討が進みますja.wikipedia.org。札幌市の都市拡大に合わせた周辺町村との合併構想の一環でした。

- 1961年(昭和36年): 手稲町の町章が制定されましたja.wikipedia.org。町の象徴となる紋章で、住民の愛着を醸成しました。

- 1964年(昭和39年): 手稲町を含む札幌圏が国の「新産業都市」建設区域に指定されますja.wikipedia.org。これにより工業団地造成など産業振興が計画され、手稲地域でも工業用地の開発が加速しました。翌1965年には手稲区稲穂にJRの**手稲車両基地(札幌運転所)**も設置され、地域の雇用増に寄与していますja.wikipedia.org。

- 1966年(昭和41年): 手稲工業団地(軽川工業団地)の造成工事が開始されましたja.wikipedia.org。札幌西部の工業拠点として計画されたもので、後に食品・飲料工場(例:北海道コカ・コーラボトリング)や各種倉庫などが立地し、手稲の産業構造は農業中心から工業・物流も含む多角的なものへと変化していきました。

- 1967年(昭和42年): 札幌市との合併協議の末、3月1日付で手稲町は札幌市に編入合併されましたja.wikipedia.org(2月18日には町役場で**「廃町式」も執り行われていますja.wikipedia.org)。これにより手稲町は自治体として消滅し、札幌市の一部となります。合併直前の人口は約3万人でja.wikipedia.orgja.wikipedia.org、戦後著しい増加を遂げていました。合併を記念し、旧手稲町役場跡に「札幌市手稲記念館」(郷土資料館)が1969年(昭和44年)**に開館していますja.wikipedia.org。この記念館では開拓から合併までの手稲の歴史資料が展示され、現在も地域の歴史を伝える文化拠点となっています。

札幌市編入後とオリンピック(昭和後期~1970年代)

- 1971年(昭和46年): 札幌市と小樽市を結ぶ高規格道路「札幌小樽道路」(現在の札樽自動車道)が開通しましたja.wikipedia.org。これにより手稲を通る高速道路ネットワークが整備され、札幌都心へのアクセス改善や沿線開発が進みます。

- 1972年(昭和47年): 札幌市で冬季オリンピック(第11回冬季五輪大会)が開催され、手稲山がアルペンスキー(大回転・回転)およびボブスレー・リュージュ競技の会場となりましたja.wikipedia.orgyoutube.com。大会に合わせて手稲山に競技施設や関連インフラ(アクセス道路、ロープウェイ等)が整備され、手稲の名が世界に知られる転機となりますcity.sapporo.jp。同年4月には札幌市が政令指定都市に移行し7行政区が発足、手稲地区は西区の一部として区政運営が開始されましたja.wikipedia.org。合併後の行政サービスの行き届きを図るため、手稲星置に札幌市西区の出張所(のちの手稲区役所支所)も設置されています。

※1972年札幌五輪では手稲山でアルペンスキー大回転などが行われ、現在のサッポロテイネスキー場は当時のコースを活用している。写真は手稲山麓のゲレンデから望む石狩湾と札幌市街。

- 1970年代(昭和40~50年代): 手稲地区では札幌市編入後の都市インフラ整備とともに、急速な住宅開発・人口流入が進みましたcity.sapporo.jp。特に1972年の五輪開催前後から郊外型の新興住宅地造成が活発化し、札幌市施行の「手稲東ニュータウン」(1960~67年、約118ha)を皮切りにja.wikipedia.org、稲積団地、星置のイトーピア団地(1984~90年)など大規模宅地開発が相次ぎます。これにより農地や原野は宅地へと変貌し、手稲の人口は1975年頃までに約5万人、1980年に約8万人と急増しました(参考:合併時3万人)city.sapporo.jp。また1976年(昭和51年)には地域初の高校となる北海道札幌手稲高等学校が開校し、**1967年開学の北海道工業大学(現・北海道科学大学)**と併せて教育機関も充実していきますwww1.hus.ac.jp。

- 1979年(昭和54年): 手稲の幹線道路網整備の一環として「下手稲通」が一部開通しました(全線開通は1995年)ja.wikipedia.org。下手稲通は札幌都心と手稲・石狩方面を結ぶ重要道路で、その完成により交通渋滞緩和と沿道の宅地化がさらに進展しました。

- 産業・生活の変化(1970年代): 五輪後、手稲山の競技施設は市民利用に転用されサッポロテイネスキー場として営業を開始しました。国内外からスキー客を集める観光資源となり、冬季観光地としての一面も帯びます。また手稲工業団地には食品・物流系企業の進出が続き、雇用が拡大。1970年代後半には札幌市手稲鉄北スポーツセンター(現・星置スケート場)開設や、西区体育館(現・手稲区体育館)開館ja.wikipedia.orgなど、スポーツ・公共施設も整備され、手稲は住宅都市・産業拠点・観光拠点の性格を併せ持つ地域へと変貌しました。

手稲区の誕生と平成~令和時代(1980年代~2020年代)

- 1982年(昭和57年): 手稲駅が橋上駅舎化され北口が新設されましたja.wikipedia.org。これに伴い駅南北の往来が便利になり、駅北側の開発も促進されました。また同年、豊平区平岸から札幌運転免許試験場が手稲区曙に移転開設され、以後札幌市民にとって馴染みの施設となりますja.wikipedia.org。

- 1985年(昭和60年): 手稲区内にJR新駅の星置駅が開業し、さらに1986年には稲積公園・稲穂の両仮乗降場も設置されましたja.wikipedia.org。翌1987年にはこれらが正式に稲積公園駅・稲穂駅として昇格し、宅地開発が進んだ地域の利便性向上に大きく寄与していますja.wikipedia.org。同1987年には手稲区前田に大規模緑地「前田森林公園」が開園しましたja.wikipedia.org。前田森林公園は旧前田農場の用地を活用した美しい景観公園で、手稲山を望むカナール(水路)とポプラ並木が象徴的な市民憩いの場となっています。

- 1989年(平成元年): 11月、札幌市西区から手稲地区が分区し**「札幌市手稲区」**が誕生しましたja.wikipedia.org。これは手稲地区の人口増加(約10万5千人city.sapporo.jp)に伴う行政サービス向上策で、札幌市内では厚別区と共にこの年新設された区です。手稲区発足により、住民は身近な区役所(手稲区役所)で行政手続きや地域サービスを受けられるようになり、地域の自治意識も高まりました。

- 1990年代: 区発足後、手稲区のシンボルマークが制定(1990年)されja.wikipedia.org、地域の一体感醸成が図られました。また手稲本町を流れる軽川沿いでは**「桜づつみモデル事業」**が北海道内初めて認定され(1990年)、土手への桜植樹と緑地整備が行われていますja.wikipedia.org。この軽川桜づつみは1992年に供用開始され、春には見事な桜並木が地域の新名所となりました。1994年には手稲曙温水プールが開館ja.wikipedia.orgし、市民の健康増進施設が充実。1995年にはJRほしみ駅が開業しja.wikipedia.org、区西端の住民交通利便性が向上しました。

- 2000年代: 手稲区の人口増加はその後も緩やかに続き、**2007年(平成19年)**には重症心身障がい児者を支援する高度医療施設「北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)」が手稲区西宮の沢に開設されていますja.wikipedia.org。これは全道規模の小児医療拠点であり、手稲区が先進的福祉医療の場を提供する地域として位置付けられました。

- 2010年代~2020年代: 手稲区では地域コミュニティと企業・団体の協働も活発化しています。例えば2015年に北海道コカ・コーラボトリング社と、2023年にはJ:COM札幌と、それぞれ地域活性化や防災協力に関する「手稲区まちづくりパートナー協定」を締結しましたja.wikipedia.org。これらは地域ぐるみで安全・安心で魅力ある街づくりに取り組む姿勢の表れです。また2019年には手稲区制30周年を迎え、記念行事や企画展が行われました。区発足当時約10万5千人だった人口は2023年1月1日現在で141,953人(62,177世帯)と30%以上増加しておりcity.sapporo.jp、札幌市内でも有数の規模を持つ住宅都市へと発展しています。

- 自然・文化の保全: 手稲区では豊かな自然と歴史文化を守る取り組みも続けられています。手稲山は山麓に手稲稲荷神社や山口神社など歴史的社寺を抱き、山域そのものも市民の憩いの場として親しまれています。前田森林公園や星置自然環境保全地区(星置の滝周辺)では緑地や生態系の保全活動が行われ、自然と調和した街づくりを推進しています。また区役所は「ふるさと手稲歴史発見事業」として郷土史研究会と連携し、歴史資料の保存公開や小学校での郷土学習支援を行っておりcity.sapporo.jpcity.sapporo.jp、地域住民が手稲の歴史と文化に触れ愛着を深める機会を提供しています。

おわりに

開拓時代から始まった手稲区の歩みは、交通の要衝・農業開拓地として出発し、鉱業や酪農の発展、戦争の試練と復興を経て、札幌市の一員として大きく発展してきました。札幌五輪や区制施行といった大きな転機を経験しながら、現在では住宅都市・産業拠点・観光地の顔を併せ持つ魅力ある地域となっています。150年以上にわたる歴史の中で培われた地域の絆と誇りを胸に、手稲区はこれからも札幌市の西部拠点として発展を続けていくことでしょう。city.sapporo.jpcity.sapporo.jp

Sources: 手稲区公式サイト・札幌市史資料・Wikipedia等ja.wikipedia.orgcity.sapporo.jpja.wikipedia.org(各種引用は上記に示す)

コメント