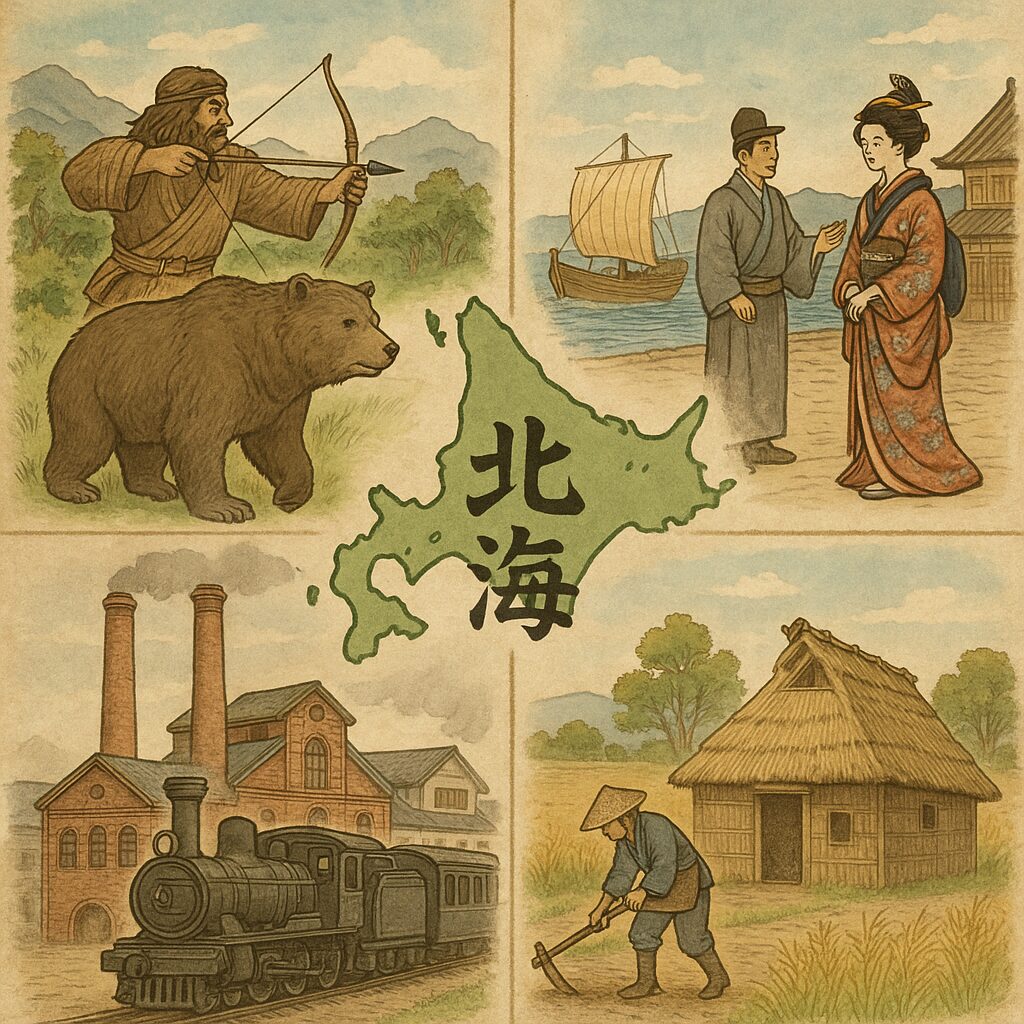

北海道の歴史:先史時代から現代まで

北海道の歴史:先史時代から現代まで

先史時代(旧石器・縄文・続縄文・擦文文化)

北海道には約3万年前から人類が住み始め、旧石器時代には移動型の狩猟生活が営まれていました。縄文時代には竪穴住居での定住が進み、1万年以上にわたって狩猟・漁労・採集を中心とした生活が続きました。続縄文文化(紀元前後〜7世紀)では土器や風習に縄文の伝統が残り、擦文文化(7〜13世紀)では鉄器の使用や農耕の痕跡も現れます。

アイヌ文化期

擦文文化とオホーツク文化の融合を経て、13世紀頃にアイヌ文化が成立しました。アイヌは自然を神(カムイ)として敬い、狩猟・漁労・採集を中心に生活。交易を通じて和人(本州日本人)と接触しつつ、独自の社会を築きました。15世紀のコシャマインの戦い、17世紀のシャクシャインの戦いなど、和人との抗争もありました。

中世・近世(松前藩と和人の進出)

16世紀末に松前藩が成立し、蝦夷地支配を幕府に認められます。交易によるアイヌ支配が進み、江戸時代後期にはロシアの南下政策により幕府直轄化(1799〜1821年)も行われました。幕末には函館開港や五稜郭建設が進み、1869年の戊辰戦争終結とともに北海道の名が生まれました。

近代(明治維新以降の北海道開拓と殖産興業)

明治政府は開拓使を設置し、屯田兵制度や札幌農学校(クラーク博士)を通じて本格的な開拓を開始。農業・酪農・炭鉱・鉄道・製紙などが発展し、北海道は「日本の食料基地」となりました。一方、1899年の旧土人保護法により、アイヌ文化の抑圧と同化政策が進められました。

戦後の復興と経済成長

戦後は引揚者の受け入れ、農業振興、石炭産業によって復興が進みます。1952年の北海道開発法に基づき、ダム・道路・鉄道・工業団地などのインフラ整備が行われました。1960年代には石炭産業が衰退し、代わって室蘭・苫小牧の製油・化学産業が発展。1972年の札幌オリンピックも大きな転機となりました。

現代(21世紀以降)

人口減少・高齢化が進む中、観光・農業・再生可能エネルギー・アイヌ文化復興などに力が注がれています。2016年には北海道新幹線が開業、2019年には白老町に「ウポポイ(民族共生象徴空間)」が開設されました。今後はスマート農業や観光の国際化、多文化共生が大きなテーマとなっています。

© 2025 北海道ブログ | 歴史と未来をつなぐ

コメント